تنسيق أمني بالساحل.. هل اقتنعت فرنسا برؤية الجزائر للحل؟

ـ فرنسا تتبنى اتفاق الجزائر لحل الأزمة في مالي بعدما عرقلت تنفيذه منذ 2015

ـ الرئيس الجزائري بشر بعمل مشترك مع فرنسا لصالح منطقة الساحل بعد أن اعتبر سابقا جزءا من الإرهاب

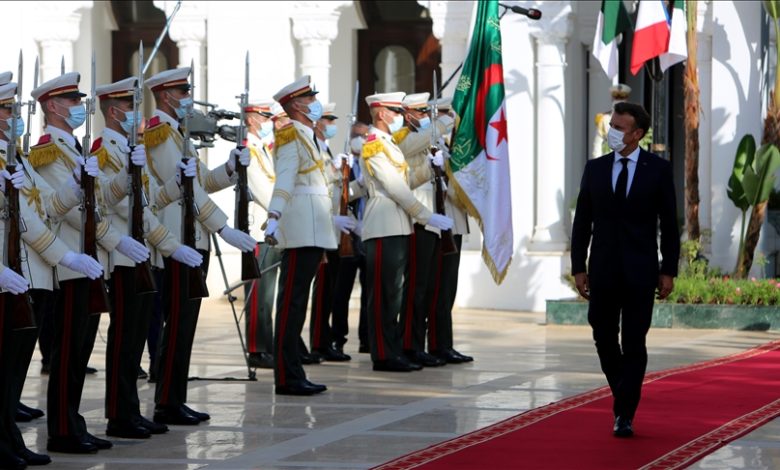

شكلت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، فرصة لتجاوز الخلافات بشأن مقاربات حل الأزمة الأمنية في مالي ومنطقة الساحل، وفتح باب للتنسيق الأمني بين البلدين في المنطقة.

وبعد أقل من أسبوع على انتهاء زيارة ماكرون، توجه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى باماكو، بصفته أيضا رئيسا للوساطة الدولية حول مالي، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر الموقع في 2015، بين الحكومة المالية وحركات الأزواد في الشمال.

الحكومة المالية التي تتهم باريس بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ اتفاق الجزائر منذ 2013 شرعت بخطوات عملية لتنفيذه، ما يفتح المجال لتنسيق دبلوماسي وأمني واستخباراتي بين الجزائر وفرنسا في منطقة الساحل، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

والتنسيق الأمني بين البلدين موجود فعليا منذ 2013، عندما سمحت الجزائر للطيران العسكري الفرنسي بالتحليق فوق سمائها نحو دول الساحل، لكن من المستبعد أن يشمل جوانب عسكرية على غرار إرسال قوات جزائرية إلى المنطقة.

تفاؤل جزائري

تمكنت الجزائر من انتزاع التزام فرنسي من ماكرون، بدعم اتفاق الجزائر في مالي، خلال زيارته التي جرت بين 25 و27 أغسطس/ آب الماضي.

حيث قال ماكرون، حينها، “اتفاقات الجزائر نص أساسي بما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في مالي”.

واعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي رفقة ماكرون، أن “هذا التقارب (مع فرنسا) يسمح لنا بالذهاب بعيدا، خاصة مع الاجتماع الأمني رفيع المستوى، وهذا ما يبشر بعمل مشترك لصالح محيطنا”.

وتجلى هذا التقارب في عقد أول اجتماع بين كبار القادة الأمنيين والعسكريين الجزائريين والفرنسيين، لبحث الملفات المشتركة خاصة في مالي ومنطقة الساحل، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، حلّ لعمامرة في باماكو، لبحث سبل تنفيذ اتفاق الجزائر، خاصة ما تعلق بإدماج 26 ألف مسلح من الأزواد العرب والطوارق في الجيش والأمن الماليين، بالإضافة إلى تعيين شخصيات مدنية في مناصب سياسية ودبلوماسية.

عرقلة فرنسية

وهذا التفاؤل الجزائري جاء بعد انتقادات لاذعة وجهها تبون إلى جهات دولية لم يسمها بالوقوف وراء عمليات إرهابية ضد السلطات الانتقالية في مالي، لكن الإيحاء كان واضحا أن المقصود فرنسا، بحكم نفوذها وتواجدها العسكري بالساحل.

فعقب هجوم إرهابي استهدف مقر إقامة الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، في قاعدة كاتي، التي تبعد عن باماكو بنحو 15 كلم، في يوليو، اعتبر تبون أن “جزءا من الإرهاب في مالي مُفتعَل، نتيجة دواعٍ استراتيجية لدول أخرى تغذّي الإرهاب”.

وأدانت الجزائر حينها الهجوم الذي تبنته جماعة ماسينا المتحالفة مع تنظيم القاعدة، بينما اتهمت الحكومة المالية فرنسا رسميا بمد المجموعات الإرهابية بالذخيرة والعتاد والمعلومات، الأمر الذي نفته باريس، مذكرة بتضحيات جنودها من أجل وحدة مالي.

وعبر الرئيس تبون مرارا عن انزعاجه من عرقلة تنفيذ اتفاق الجزائر، الذي يرى أنه الأقدر على علاج الأزمة الأمنية في مالي بناء على التجربة الجزائرية في الوئام والمصالحة، والتي خرجت عبرها من نفق “العشرية الحمراء”.

وقال تبون في إحدى تصريحات الصحفية: “ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، فإن مالي ستظل في مشاكلها”.

وحمّل الرئيس الجزائري أطرافا دولية بعرقلة دور الوساطة التي تقودها بلاده في عدة مناطق ساخنة على غرار مالي، قائلا: “كلما نحاول لمّ شمل الأشقاء في دولة من الدول، هناك من يتدخل (..) هناك جهات تحسد الجزائر على دورها”.

مقاربات مختلفة للحل

تقوم المقاربة الجزائرية للحل في مالي، على إدماج المكونات في الشمال وبالأخص الطوارق والأزواد ضمن أجهزة الدولة سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية، وتخصيص موارد لتنمية مناطقهم، بدل تهميشهم ودفعهم نحو البحث عن الانفصال أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية أو امتهان التهريب.

واحتواء أقلية الأزواد والطوارق عبر المصالحة، من شأنه حرمان الجماعات الإرهابية من حاضنة شعبية، توفر لهم الدعم اللوجيستي وخزان بشري لتجنيد مزيد من العناصر المتشددة وتعويض الخسائر البشرية.

أما إقليميا، فإن الجزائر عارضت التدخل العسكري الفرنسي بمالي في 2013 (تم الانسحاب منتصف أغسطس المنصرم)، باعتباره سيؤدي إلى استقطاب المتشددين في العالم لقتال الفرنسي في مالي، وتحويل المنطقة إلى بؤرة لانتشار الإرهاب في كامل المنطقة.

وتجلت هذه الرؤية من خلال تشكيل الجزائر “مجموعة دول الميدان” التي تضم أيضا مالي والنيجر وموريتانيا.

وتهدف المجموعة إلى تنسيق العمل العسكري والأمني والاستخباراتي في مكافحة الإرهاب، على أن يقاتل كل جيش في بلده، دون تشكيل قوات مشتركة، أو دعوة قوات أجنبية للتدخل في المنطقة، وإنما دعوة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عسكرية وتنموية حتى تستطيع هذه الدول حماية أمنها بنفسها، خاصة وأن مكافحة الإرهاب تتطلب نفسا طويلا، والحلول الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء عليه.

وفي 12 أغسطس الماضي، وجهت الخارجية الجزائرية نداء للمجتمع الدولي، لدعم مالي بعدما “أضحى ضرورة ملحّة لمواجهة تنامي الخطر الإرهابي”.

بينما الرؤية الفرنسية كانت تعتمد على التدخل العسكري المباشر بقواتها لطرد الجماعات الإرهابية من المدن وملاحقتهم في الصحراء والجبال النائية، ثم تشكيل تحالف عسكري من دول الساحل الخمس، والذي رفضت الجزائر المشاركة فيه، وضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا..

بعد تسع سنوات من التدخل العسكري في مالي والساحل، فشلت المقاربة الأمنية الفرنسية، فما توقعته الجزائر حصل، خاصة ما تعلق باستقطاب المتشددين من مختلف الأقطار بعد هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا، وتحالف مجموعات عرقية محلية مع التنظيمات الإرهابية، على غرار “جماعة أنصار الدين” ذات الأغلبية من الطوارق، وأيضا كتيبة ماسينا، التي يتحدر غالبية عناصرها من قبيلة الفولاني.

كما انتشرت الجماعات المسلحة من شمال مالي إلى أغلب مناطق البلاد والدول المجاورة وبالأخص في الساحل، ودول حوض بحيرة تشاد، بل وحتى دول من خليج غينيا البعيدة.

وأدى هذا الوضع إلى غضب شعبي في منطقة الساحل ضد التواجد الفرنسي في بلدانهم، وخرجت مظاهرات في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالرحيل.

هذا الفشل الفرنسي كان أحد الأسباب الرئيسية لانسحاب باريس من مالي، ودعمها لاتفاق الجزائر، بعدما عرقلت تنفيذه لسنوات.

وباتت فرنسا تفضل إفساح المجال للجزائر لتنفيذ رؤيتها للحل في الساحل، على أن تترك المنطقة لروسيا لتهيمن عليها.